詐騙科普續集:投資詐騙暗藏的法律關係

作者:王瑜惠律師

近年投資詐騙盛行,實務上有詐騙案件,引誘被害人與詐騙集團成員(例如車手)簽訂民事契約,導致被害人可能成為詐騙集團反吿的對象。本文將分析某些新興投資詐欺案件中,詐騙集團所設計的犯案框架,以供受害家屬參考、並警惕尚未受害的大眾。

System hacked warning alert on smartphone. Cyber attack on computer network, Virus, Spyware, Malware or Malicious software. Cyber security and cybercrime. Compromised information internet by Pungu x(首圖)

photo created by ChatGPT(內文)

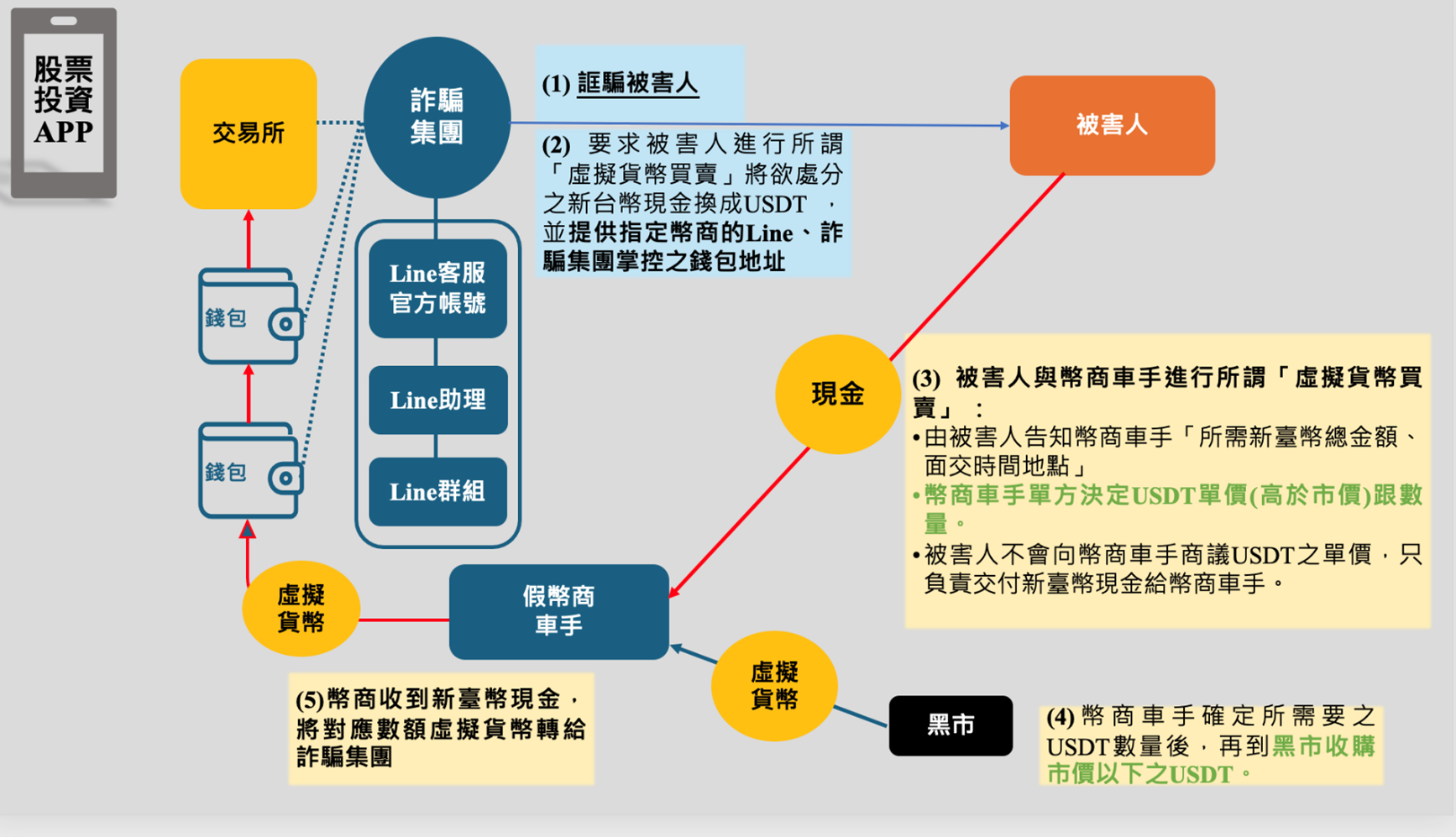

實務上,一些涉及虛擬加密貨幣的投資詐欺案件,負責施詐的詐騙集團成員、個人幣商、被害人三者的關係如下圖 1:

詐騙集團成員利用假投資 APP 跟 LINE 群組以及帳號,假扮為投資公司、財務助理等(圖左上方)施詐,誆騙被害人可以向假投資 APP 儲值現金,再由其代為申購上市櫃股票,並假藉儲值向被害人吸金。被害人交付詐騙款項給詐騙集團的其中一種方式,就是「向指定的幣商以現金購買虛擬貨幣(幣種如:USDT),並將虛擬貨幣轉到詐騙集團的電子錢包」。詐騙集團會提供被害人:

(1) 一串詐騙集團掌控的電子錢包地址(被害人對該電子錢包沒有任何掌控力);

(2) 指定幣商的 LINE 聯絡資訊;

(3) 被害人應如何聯絡幣商的說詞,包括:(a) 被害人要説自行在某個社交平台看到該幣商廣告,且不可以提到投資,(b) 購買的虛擬貨幣種類,(c) 虛擬貨幣的新臺幣總價金(說法如:「你好,我在臉書上看到您到廣告,我想用新臺幣 100 萬元買 USDT」),(d) 要求幣商將虛擬貨幣轉入詐騙集團提供的電子錢包地址,以及(e) 約定面交的時間地點」。

接著,由幣商自己決定交易虛擬貨幣的單價後,換算虛擬貨幣數量給被害人確認,雙方再依照約定時間地點見面,交付現金並移轉虛擬貨幣到詐騙集團掌控的電子錢包。

上開所謂「虛擬貨幣買賣」,其實是詐騙集團洗錢、幫助領錢車手躲避查緝的法律工具。

首先,在刑事法律方面,幣商可以透過買賣契約的形式外觀,主張被害人向幣商購買虛擬貨幣一事,僅是單純的民事買賣交易,並非提領詐騙款項,交易本身應當受到法律保護。亦即如果檢方沒有足夠證據證明幣商跟詐騙集團有合謀詐欺之事實,而且幣商否認犯案,基於無罪推定原則,檢察官僅得為不起訴處分。

再者,民事法律方面,我國買賣契約以雙方就買賣「價金」及「標的」雙方達成共識(意思表示合致)為要件,實務上常簽訂紙本契約佐證,如買賣契約簽訂後一方爭執契約不存在,必須由爭執方負擔契約不存在之舉證責任。在上開所謂「虛擬貨幣買賣」,被害人係自行向幣商表示「我想用新臺幣 100 萬元買 USDT」並由幣商提出虛擬貨幣單價予被害人確認,形式外觀上符合我國買賣契約的成立要件。

實務上,發生過被害人與警方聯手釣魚偵查,偵查過程中被害人在警方指揮下假裝配合詐騙集團指示與幣商進行所謂「虛擬貨幣買賣」,但被害人並未真正給付價金,幣商卻仍當場將虛擬貨幣移轉到詐騙集團掌控的電子錢包。警方雖然成功逮捕幣商,但幣商獲得不起訴處分確定。然後,幣商便立即向被害人提起民事訴訟請求給付買賣價金,主張其已依照雙方買賣契約交付虛擬貨幣至指定電子錢包地址,故被害人應依約給付買賣價金。幣商提告之舉動,無疑是企圖利用「虛擬貨幣買賣契約」向被害人討回詐騙集團未騙得之款項。幣商主張,即使被害人配合警察釣魚偵查,實際上並沒有締約意思,但依照我國民法第 86 條規定,這只是被害人之心中保留,被害人對外的意思表示仍有效。因此,案件爭點在於被害人與幣商到底有沒有締結虛擬貨幣買賣契約?高等法院現行見解是「契約不存在」。

民法第 86 條規定:「表意人無欲為其意思表示所拘束之意,而為意思表示者,其意思表示,不因之無效。但其情形為相對人所明知者,不在此限。」高等法院認為,本條之立法目的,係為保護交易安全及交易相對人的信賴,倘案件中不存在交易安全或相對人信賴需要保護,表意人既然沒有受其意思表示拘束的真意,則其意思表示無效。這類案件中,被害人自始沒有要進行交易的意思,且幣商的種種行為(例如不清點現金、初次交易金額即為上百萬、無法說明所使用電子錢包名稱、於我國交易所註冊卻沒有交易紀錄)在在顯示:幣商目的僅是要幫助詐騙集團,因此雙方都沒有締約意思,故買賣契約不存在。